2025/8/17

なぜ蔵王のリフト接続はイマイチなのか

ハイライト

蔵王温泉スキー場のリフト接続がなぜイマイチなのかを考察します。

[目次]

1.蔵王温泉のリフト本数▼

2.リフト接続に関する考察▼

3.蔵王温泉スキー場リフト史▼

4.まとめ▼

5.参考文献▼

蔵王温泉スキー場は,言わずもがな日本でもトップクラスの知名度とコースの広さを誇る素晴らしいスキー場です。しかしながら,架設されているリフト同士の接続は決して良くなく,ゲレンデ間の移動には苦戦をすることも多々あります。今回は,なぜリフト接続が良くないのかを考察します。

1. 蔵王温泉のリフト本数

蔵王温泉スキー場は非常に大きなスキー場で日本でトップクラスの規模を誇ります。そのリフト総数は,なんと28本(パラレルは1本とカウント)もあり,そのリフトが配置されている各ゲレンデの接続は複雑です。

蔵王スキー場のリフトの特徴として,距離が400mほどの短いリフトが多いためコーズ上部に向かうのにリフトの乗り換えが必要であり,乗り換え時に登りや平坦な箇所があるため利用者にとって移動が大変と感じられる箇所が多いです。

そんな蔵王温泉スキー場のようにリフト配置がイマイチな接続のスキー場の特徴として,歴史が長いスキー場であることと,一つのスキー場で複数の事業者がリフト運営していることなどがあげられます。例として蔵王温泉スキー場のほかに長野県の志賀高原などもあります。

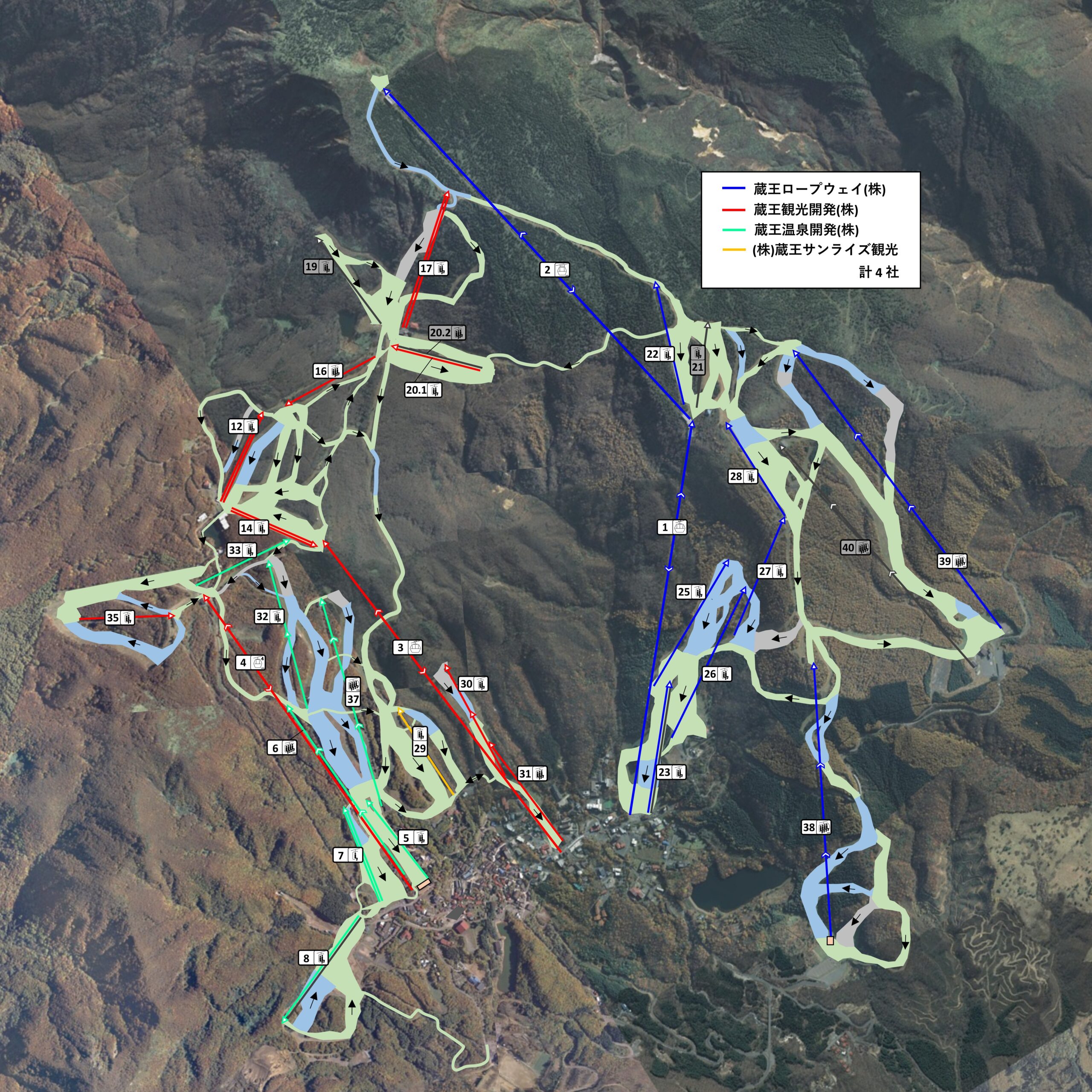

▲蔵王温泉スキー場コースマップ

▲蔵王温泉スキー場コースマップ ▲縦横無尽にリフトが架けられている上の台ゲレンデ

▲縦横無尽にリフトが架けられている上の台ゲレンデ ▲リフト接続が良くないパラダイスゲレンデ下部

▲リフト接続が良くないパラダイスゲレンデ下部 ▲スケーティングが必要なパラダイスゲレンデ下部

▲スケーティングが必要なパラダイスゲレンデ下部 ▲近隣のゲレンデと接続悪く独立ゲレンデと化している中森ゲレンデ

▲近隣のゲレンデと接続悪く独立ゲレンデと化している中森ゲレンデ2. リフト接続に関する考察

リフト配置がイマイチな接続のスキー場の特徴として,歴史が長いスキー場であることと,一つのスキー場で複数の事業者がリフト運営していると話しましたが,その話を少し掘り下げています。

①歴史が長いスキー場

なぜ,歴史が長いスキー場でリフト接続がイマイチなことが多いのでしょうか。色々複合的な理由が考えられますが,当時の索道の技術力が一つの理由と考えられます。ここで述べる歴史の長いスキー場は,1950年前半にリフト建設がされたスキー場で,山の地形とこの時代の索道技術に沿ってコース配置がされています。つまり,蔵王のような元々温泉街があってそこから発展したスキー場などは,スキー場を造成するのに谷・山が複雑に入り組んだケースがあるため,当時は安全に谷を乗り越えられるようなリフトが作れず,短距離なリフトの組み合わせとなってしまい,乗り換えが必要となることがあげられます。

ただし,歴史が長いスキー場においてもリプレースを行うことで,劇的にリフト効率がアップするケースがあります。近年では,野沢温泉スキー場の長坂ゴンドラの架け替えにより深い谷があった長坂ーやまびこ間を一直線にゴンドラを架け,25分かかっていたところを僅か10分程度で結んでいます。

蔵王の場合,大規模なリフトのリプレースが2003年の蔵王ロープウェイ山頂線架け替え以来なく,複数のリフトを一本にまとめるなどのリフト架け替えは今までほぼありません。蔵王は国定公園内のため,簡単にリフトを架け替えることは難しいですが,利用者側からはリフトの架け替え等が望まれています。

▲夜の蔵王酢川温泉神社

▲夜の蔵王酢川温泉神社②複数の事業者がリフト運行しているケース

一つのスキー場内のリフトは同じ事業者で運営されているものとは限られません。大きなスキー場は,複数の事業者の集合であることが多く,有名な例だと志賀高原などがあります。志賀高原の場合は,各エリアを往来でき,各エリアごとに焼額山・蓮池・奥志賀など各事業者ごとのスキー場名称を示しているため,なんとなく別々の事業者が運営しているというのがイメージできると思います。今回記事にしている蔵王温泉スキー場は,4つの事業者で運営されていますが,スキー場の名称が蔵王温泉スキー場のみで,複数の事業者で成り立っているスキー場だとは少し調べないとわかりません。

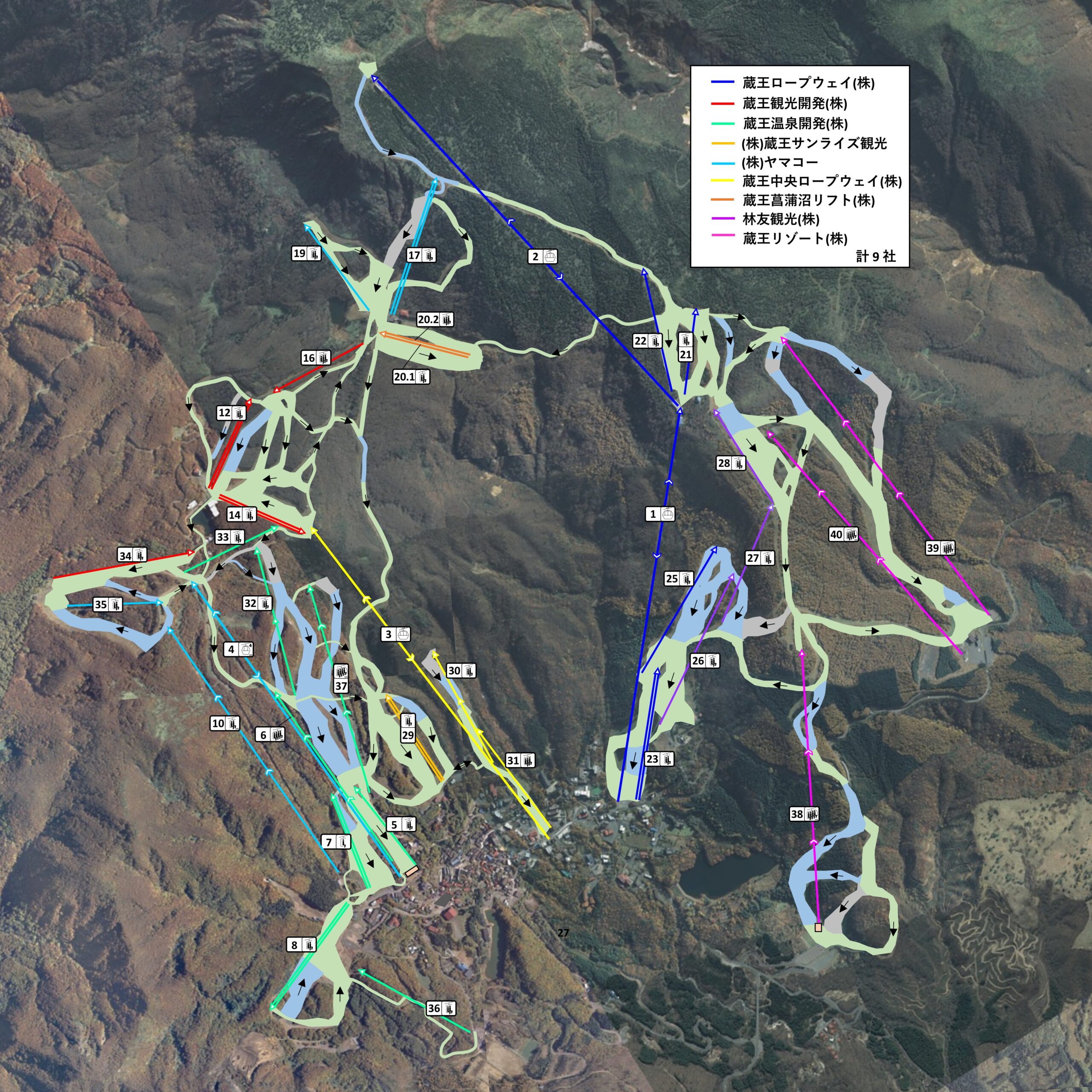

一つのスキー場なのに複数の事業者でリフト運営されている理由として,そもそも日本のスキー場では高度経済からバブル期にかけて,リフトを建設すれば客が来るという状況が続いたので,一つの山を一体でマネジメントするという考えが乏しかったと考えています。なので,リフトを建設すれば客が来るという考えにより,乱立的にコースやリフトが造成されてしまった結果,リフト接続がイマイチになってしまっていると考えています。ただし,現在では全国的なスキー場利用客減少もあって,一体でマネジメントしようとする動きもあり,石打丸山・ニセコヒラフ等は一体の事業者となったことでリフト架け替え等の投資が積極的に行われています。蔵王でも,かつては9社ほどあったリフト事業者も現在では4社となり,利便性向上ともなる大規模架け替えがスムーズに行える体制へと変化しつつあると考えています。

▲2025年のリフト事業者色分け

▲2025年のリフト事業者色分け ▲1998年のリフト事業者色分け

▲1998年のリフト事業者色分け3. 蔵王温泉スキー場リフト史

最後に複雑なゲレンデ構成の蔵王温泉スキー場の歴史を簡単にまとめます。年表により様々な事業者が各ゲレンデを整備してきた歴史より,現在の複雑なスキー場へと成長しています。

様々なスキー場が建設された後に整備された大森・黒姫は,非常にまとまったゲレンデになっているのが特徴です。

ちなみに,蔵王温泉スキー場のリフト第1号は,現在の上の台ゲレンデの蔵王温泉第1ペアリフトの位置に昭和27年に運行開始した蔵王スキーリフトです。蔵王スキーリフトは岡田索道の工事によって行われ,当時の支柱は木製でした(その後昭和31年に鉄柱化)。建設当時は,リフトが位置する場所は蔵王村でリフトは村営でしたが,昭和31年に山形市に合併編入されたことにより,現在の蔵王温泉観光(株)へ譲渡されました。

(他リフトの詳細な歴史は別記事にしようと考えています)

蔵王温泉スキー場簡易年表

●1914年(大正3年)

蔵王にはじめてスキーが持ち込まれる。

●1951年(昭和26年)

山形蔵王にはじめてリフトが設置される。蔵王スキーリフト(蔵王温泉観光(株))

●1956年(昭和31年)

蔵王鳥兜スキーリフト完成(山形観光(株))

●1957年(昭和32年)

蔵王空中ケーブル完成(山形交通(株))

●1958年(昭和33年)

山形蔵王上の台・中央・パラダイスゲレンデ整備

●1962年(昭和37年)

蔵王ロープウェイ山麓線完成(蔵王ロープウェイ(株))

蔵王ユートピアゲレンデ整備

●1963年(昭和38年)

山形蔵王・宮城蔵王山岳地域国定公園指定

蔵王ロープウェイ山頂線完成(蔵王ロープウェイ(株))

蔵王地蔵山頂ゲレンデ整備

●1967年(昭和42年)

林友第1リフト完成(林友観光(株))

●1968年(昭和43年)

竜山ゲレンデ整備

蔵王山神社に一の大鳥居建設

●1969年(昭和44年)

蔵王サンライズ観光リフト完成(蔵王サンライズ観光(株))

●1970年(昭和45年)

全山リフト共通回数券の実施

●1973年(昭和48年)

蔵王中央ロープウェイ完成(蔵王中央ロープウェイ(株))

●1978年(昭和53年)

リフト共通1日券の販売開始

上の台第1リフトナイター完成,ナイター営業開始

●1979年(昭和54年)

国内初Tバーリフトの竜山Tバーリフト完成(蔵王温泉観光(株))

東洋初のインタースキーが蔵王で開催

●1980年(昭和55年)

リフト・ロープウェイ共通1日券販売

●1981年(昭和56年)

蔵王空中ケーブル架け替え,蔵王スカイケーブル運行開始(山形交通(株))

●1983年(昭和58年)

上の台ゲレンデに人口降雪機整備

●1984年(昭和59年)

ダイヤモンドゲレンデ整備

ハーネンカム,高鳥コースがFIS公認となる。

●1988年(昭和63年)

蔵王初のフード付きクワッド蔵王温泉第4クワッド運行開始(蔵王温泉観光(株))

●1989年(平成元年)

大森・黒姫ゲレンデ整備(蔵王リゾート(株))

●1995年(平成7年)

蔵王温泉第2ペアをクワッドに架け替え(蔵王温泉観光(株))

●2003年(平成15年)

蔵王ロープウェイ山頂線をフニテル式へ架け替え(蔵王中央ロープウェイ(株))

●2021年(令和3年)

蔵王温泉第1ペアリフト架け替え(蔵王温泉観光(株))

4. まとめ

今回はなぜ蔵王のリフトの接続がイマイチなのか簡単な記事にしてみました。今回まとめた要因のほかに,山の形状が複雑であるなどその他の要因も考えられると思いますので参考程度に読んでいただければ幸いです。今後,更に蔵王の歴史に関して掘り下げた記事を書ければと考え中です。

5. 参考文献

(1)平成9年度鉄道要覧,運輸省鉄道局,電気車研究会・鉄道図書刊行会,平成9年9月10日

(2)樹氷と共に:蔵王温泉観光三十年史,社史編集委員会/編,蔵王温泉観光,1987年12月

(3)スキー場経営の新たなトレンドにそなえて,阪南論集 社会科学編 第50巻,桜田照雄,2015年3月

素晴らしい考察、感激しました。

山形蔵王に通って30数年、まさしくそのとおりのスキー場です。

それを知らない方々も多く、リフト待ちの時に、よく苦情めいた声が聞こえてきます。

コメントありがとうございます。

意外とこのことに関して記事にしているのが少なく今回書き出してみました。

私も蔵王は大好きなスキー場なので苦情を言われると悲しくなります。