2025/3/8

索道メーカー別高速チェアリフト史(日本ケーブル編①)

ハイライト

索道メーカー別に高速チェアリフト史をまとめます。(日本ケーブル編①)

[目次]

1.現在の高速リフトの登場▼

2.高速トリプルリフトの普及▼

3.初期の自動循環式の特徴▼

4.初期高速トリプル建設リスト▼

5.参考文献▼

1. 現在の高速リフトの登場

日本ケーブル初の自動循環式チェアリフト

近年スキー場で多く見かける自動循環式クワッドの先駆けとなるリフトは,意外にも最近の1980年代に大きく普及しました。

その自動循環式チェアリフトの国内初登場は1983年であり,同じ年に異メーカーでテイネハイランドスキー場と志賀高原高天ヶ原スキー場に2本建設され,日本ケーブルは高天ヶ原スキー場に「高天ヶ原トリプルチェアリフト」を開発建設しています。

もう一方のテイネハイランドスキー場に建設された自動循環式リフト「北かべトリプルチェアリフト」は,安全索道製であり全く同じ年の開業であることから当時のメーカー争いが熾烈なことが伺えます。

2本の営業開始年月日を見ると,北かべトリプル(許可:1983/8/25 営業開始:1983/11/30),高天ヶ原トリプル(許可:1983/9/29 営業開始:1983/12/28)と安全索道の方がタッチの差で先になっています。また,許可年月日を見ると安全索道の方が先に認可を得ており,日本ケーブルは遅れをとりながら急ぎ追い越せで認可に尽力したと考えられます。さらには,建設年の1983年は10月末より豪雪となり機械据え付けに困難を極めたようで関係各所の努力が伺えます。

現在は,高天ヶ原トリプル・北かべトリプルともにクワッドに架け替えられていますが,高天ヶ原トリプルの方は1997年と早く架け替えられているため,輸送ニーズの増加のみならず開発機であるゆえ扱いづらい面もあったと考えています。(北かべトリプルは2008年架け替え)

また小ネタですが,高天ヶ原トリプル建設時は輸送能力1,800p/hでしたが,後になり1,200p/hに変更されています。

■高天ヶ原トリプルチェア

●線路傾斜こう長:878 m

●高低差: 232 m

●輸送能力: 1,200 p/h

●速度: 4.0 m/s

●定員: 3 名

●索道メーカ: 日本ケーブル

●方式: 単線自動循環式(3-CLD)

●営業期間: 1983年12月~1997年

■高天ヶ原クワッドリフト

●線路傾斜こう長:855 m

●高低差: 233 m

●輸送能力: 2,400 p/h

●速度: 4.0 m/s

●定員: 4 名

●索道メーカ: 日本ケーブル

●方式: 単線自動循環式(4-CLD)

●営業期間: 1997年11月~

2. 高速トリプルリフトの普及

高速トリプルリフトの建設ラッシュ

日本初の高天ヶ原トリプルが建設されると,翌1984年には10基もの高速トリプルリフトが全国各地のスキー場に建設されました。クワッドが多く建設された現在では高速トリプルはあまり馴染みがありませんが,自動循環式認可当時は4人乗りリフト(=クワッド)は認可されておらず,認可されたのは1985年になります。今でこそ当たり前になっているクワッドですが,当時は当たり前ではなく自動循環式登場後の2年後にクワッドが登場しています。

さて,クワッド登場までの1984年~1985年の2年間で多くの高速トリプルリフトが建設されることになります。日本ケーブルは過半数を占める高速トリプルリフトを建設し,今では非常にレアなリフトとしてヲタを喜ばせています。

3. 初期の自動循環式の特徴

①原動緊張装置

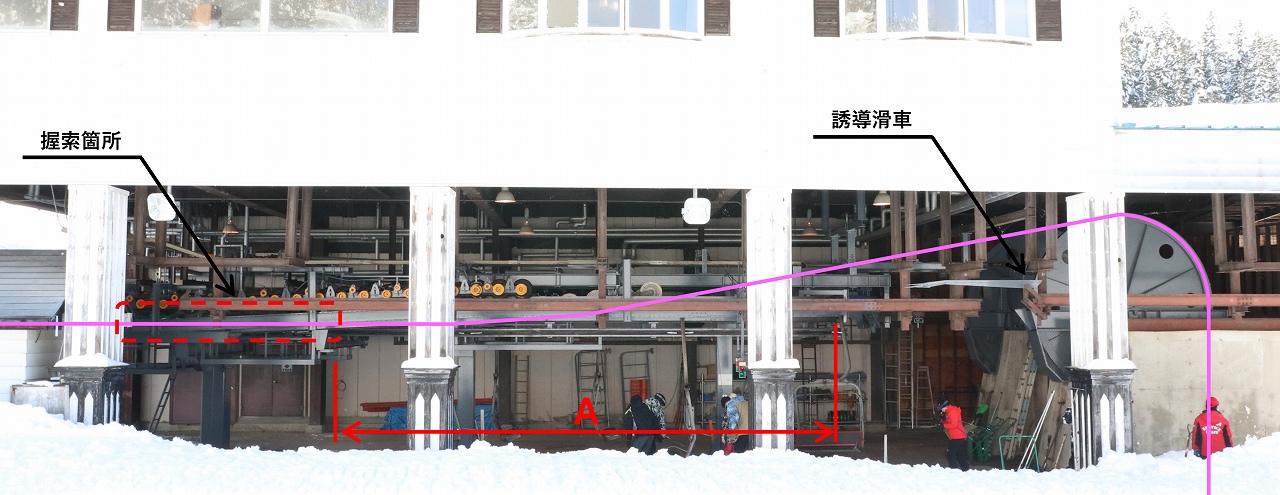

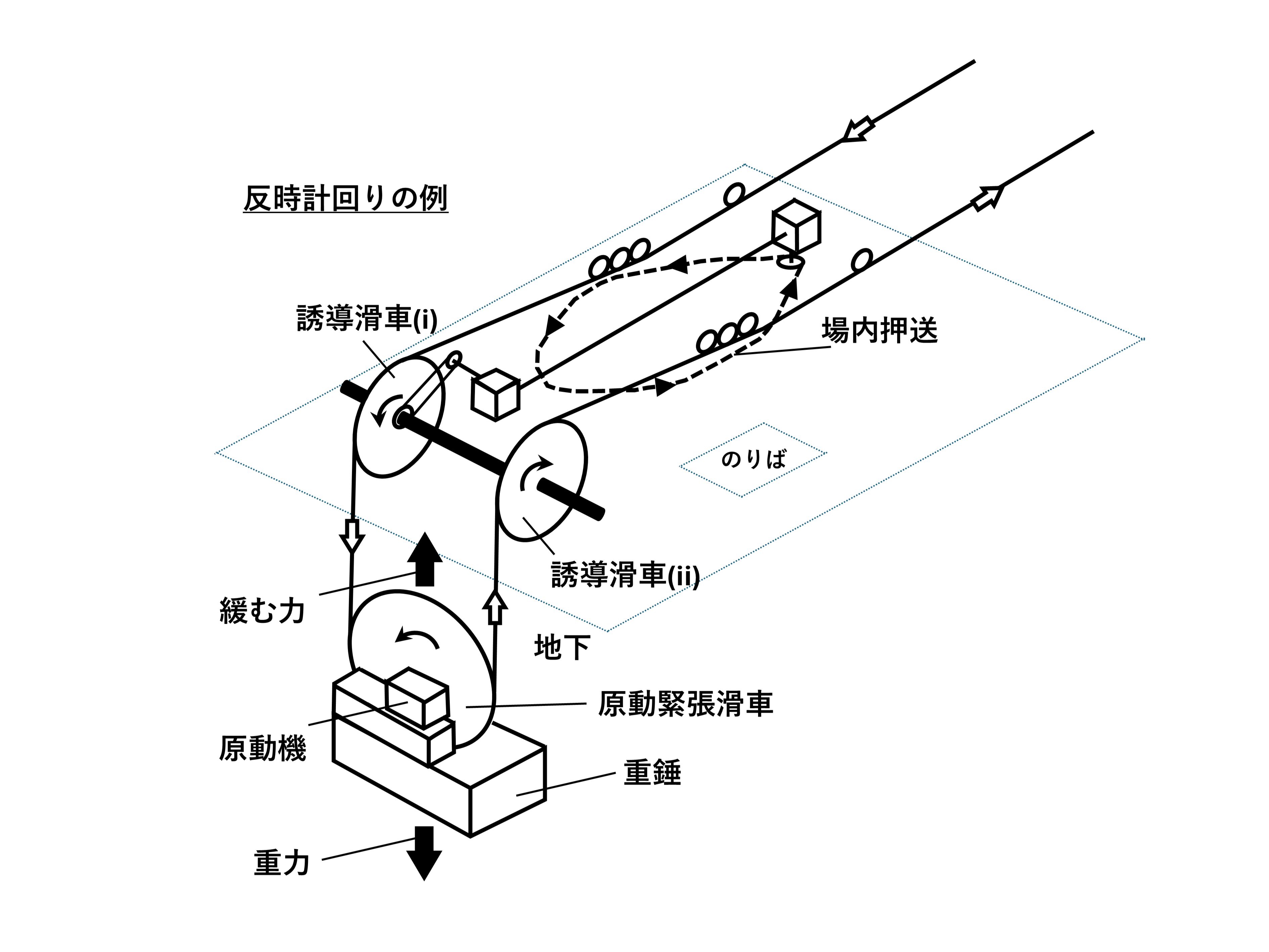

1984年に建設された自動循環式のトリプルリフトは,開発間もないこともあって今の機種では見かけない多くの面白い特徴があります。まず目を引くのは山麓駅の建屋内にある2つの大きな縦型のプーリーが並列にある構造です(図3)。マニアのあいだでは,縦プーリーと呼ばれていますが,この構造はこの世代の高速トリプルリフトと川鉄(JFE)の一部でしか見かけない稀な構造です。

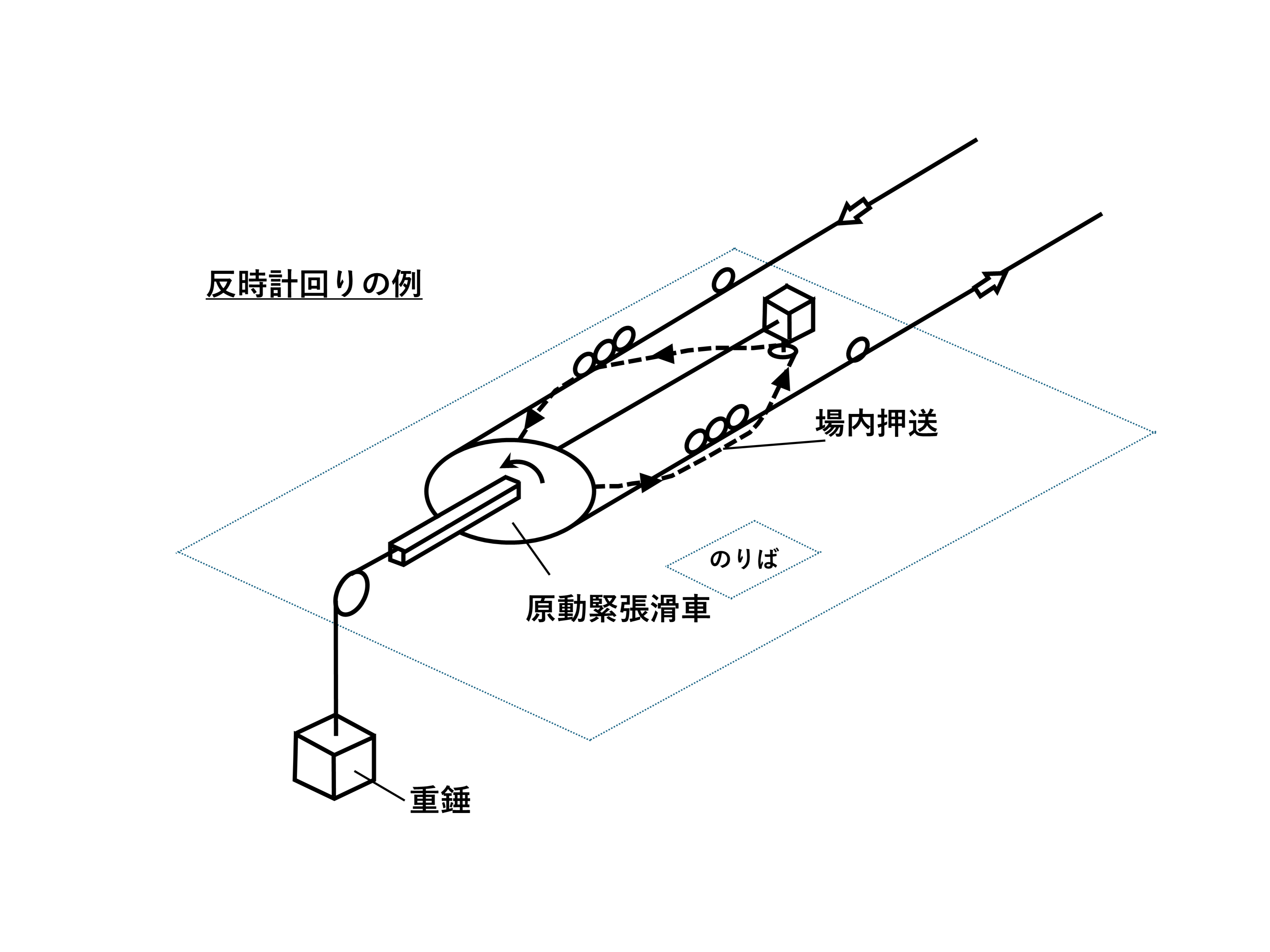

一般的に索道はワイヤ(索条)を一定の張力に保つための緊張装置が必要となり,当時の主流の構造はコンクリートで固められたおもり(重錘)により,折り返し滑車を引っ張ることでワイヤの緊張を保っています(図4b)。この主流の構造の折り返し滑車(図では原動緊張滑車と表記)は,水平方向にワイヤを折り返す横型になっており現在でも多く見ることができます。

日本ケーブルの初期の自動循環式の構造は上記の主流タイプではなく,縦に並んだプーリーにより垂直方向にワイヤを誘導して地下にある折り返し滑車(原動緊張滑車)によりワイヤを折り返します(図4a)。この構造により,モータや減速機などの原動装置をおもりとして利用することができます。

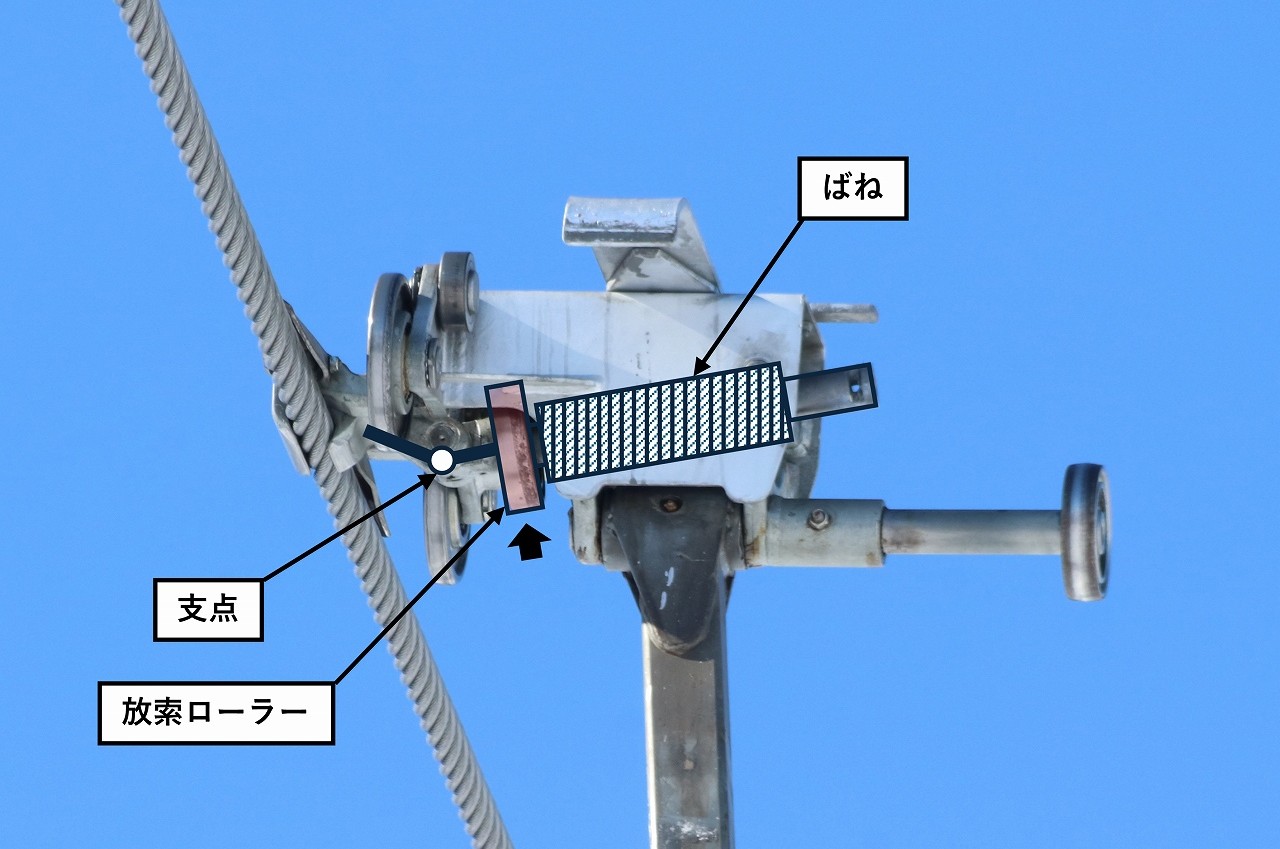

②握索機

1984年に建設された自動循環式のトリプルリフトの特徴は,搬器がロープを掴んでいる部品である握索機にもあります。現在の日本で多く見かけるタイプは図6cのような握索機上部に放索レバーがあるものですが,初期の握索機は下部に放索ローラーが付いており,このローラーが上部に押されることで放索されるという構造です(図6a,b)。この初期握索機は,一瞬で握放索を行うので搬器の衝撃やガコンという音が出てしまうのが欠点のようで,この欠点は図6c以降の握索機では改善され衝撃や音もなくなっています。

この握索機の開発元であるDoppelmayrは,当時握索機の名門メーカーであったVonRollよりVR102(4人乗りゴンドラ用握索機:VR36)のライセンスを購入し,VR102の軽量版がこの握索機となっており,日本ではトリプル用はTCA※,クワッド用はQCA※と呼ばれているそうです。(※261系特急いしかり殿情報)。

4. 初期高速トリプル建設リスト

下記のリストに示す初期の高速トリプルリフトの定義は,TCAが採用されている高速トリプルとします。1985年にDS握索機(図6c)を開発しているため,TCAは1983年~1985年の3年間に建設されたリフトのみ採用されています。

1983年(昭和58年)

×【志賀高原】高天ヶ原トリプルチェアリフト(878m)

1984年(昭和59年)

●【石打丸山】中央高速リフト(旧石打第3高速)(751m)

●【石打丸山】ハツカ石スーパーリフト(580m)

●【上越国際】大沢トリプル(1,109m)

×【おんたけ】御岳第5トリプルチェア(1,171m)

×【京王赤倉】チャンピオン第7トリプル(1,108m)*クワッド試験機

1985年(昭和60年)

●【志賀高原】横手山第2スカイリフト(1,104m)

×【志賀高原】一の瀬トリプル(1,074m)*クワッド仕様で建設

×【菅平高原】ダボス観光トリプルチェア(623m)

×【羽鳥湖】第5クワッド(1,687m)*クワッド仕様で建設

●【サホロ】第8高速(1,003m)

1997年にクワッドに架け替えられましたが,山頂建屋は流用されています。

1998年にクワッドに架け替えられましたが,一部支柱は流用されています。

2000年に支柱流用で機器更新。

2000年に支柱流用で機器更新。

施設は撤去済みで山麓駅舎が改装され倉庫として使われいます。

5. 参考文献

(1)平成9年度鉄道要覧,運輸省鉄道局,電気車研究会・鉄道図書刊行会,平成9年9月10日

(2)ブルーガイド SKI'89別冊 スキーパノラマアトラス,横山元昭氏著,ブルーガイドセンター,1988年11月20日

(3)日本ケーブル50年史,日本ケーブル社史編集事務局,日本ケーブル,2003年9月

(4)索道観察日記,こぶ氏著,索道の種類~単線自動循環式特殊索道(1),2006年8月4日,http://cable.cocolog-nifty.com/sakudo/2006/08/1_ac92.html

(5)索道の重錘原動装置,日本ケーブル,特開昭60-113762,1985-6-20

(6)自動循環式索道の握索機,日本ケーブル,特開昭60-73659,1985-5-23

6. 改正

Rev.0 2025/03/08 新規作成

Rev.1 2025/03/24 一の瀬トリプル,羽鳥湖第5クワッドを追加

日本ケーブル編②へ続く(と思う)