2025/4/20

索道メーカー別高速チェアリフト史(日本ケーブル編②)

ハイライト

索道メーカー別に高速チェアリフト史をまとめます。(日本ケーブル編②)

【取上げる年代】1985~1987

[目次]

1.高速クワッド(4人乗り)の登場▼

2.新型握索機DS104型の登場▼

3.油圧緊張装置の導入▼

4.更なるコンパクト・大出力化▼

5.モデルE搬器の登場▼

6.傾斜緊張装置の採用▼

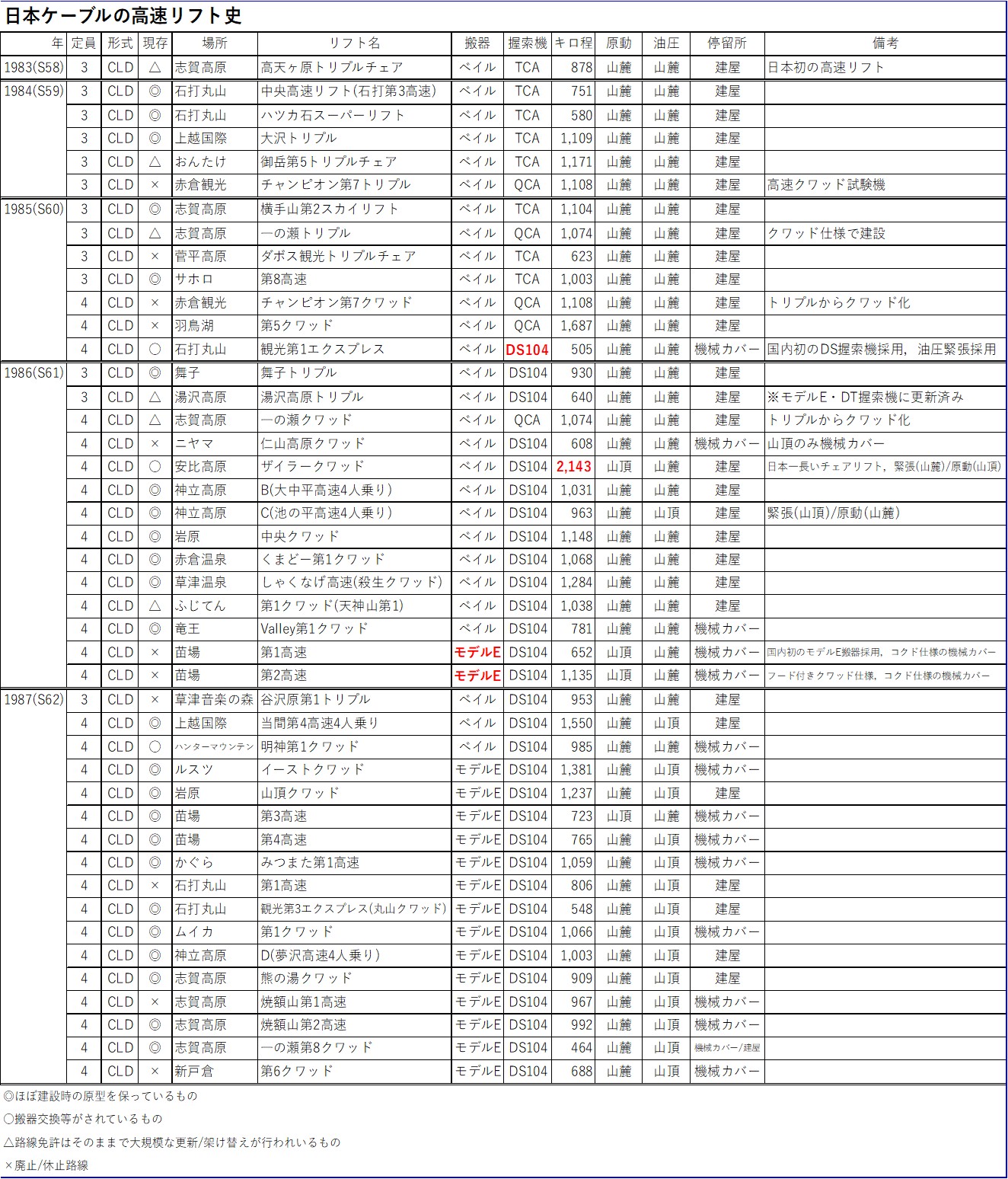

7.年表・建設リスト▼

8.旧型搬器(ベイル)写真集▼

9.参考文献▼

1. 高速クワッド(4人乗り)の登場

1984年~1985年

スキー場へ行って高速クワッドがあると喜ばれるのは今も昔も変わらないと思います。そんなクワッドは,高速トリプルが登場後の1年後(1984年)に試験機である京王赤倉(現:赤倉観光)チャンピオン第7トリプルが建設され,第7トリプルにて試験を行い1985年より本格的に営業運行を開始しました。チャンピオン第7トリプルは,4人乗り仕様で建設されましたが,1984年時点で索道規則の「特別構造認可」が得られず,1984年は3人乗り搬器で運行開始し,営業を行いながら実験会を重ね安全性が認められ翌1985年に4人乗り搬器に変更して営業開始しています。

1984~1985年に建設されたチャンピオン第7,一の瀬,羽鳥湖のクワッドリフトの特徴として,高速トリプル旧型握索機TCA型と同機構の4人乗り用握索機QCA型が採用されていたのが大きな特徴でした。(志賀高原一の瀬トリプルは1985年に4人乗り仕様で建設され,翌年1986年に4人乗り搬器へ交換されています。)現在は,老朽化もありチャンピオン第7は廃止,一の瀬と羽鳥湖は大規模な機器更新がされています。

(チャンピオン第7)

山頂の建屋のみ残り,他の設備は全て撤去済み

(岩原中央クワッド)

3. 油圧緊張装置の導入

1985年

初期の原動緊張装置(縦プーリー)の課題

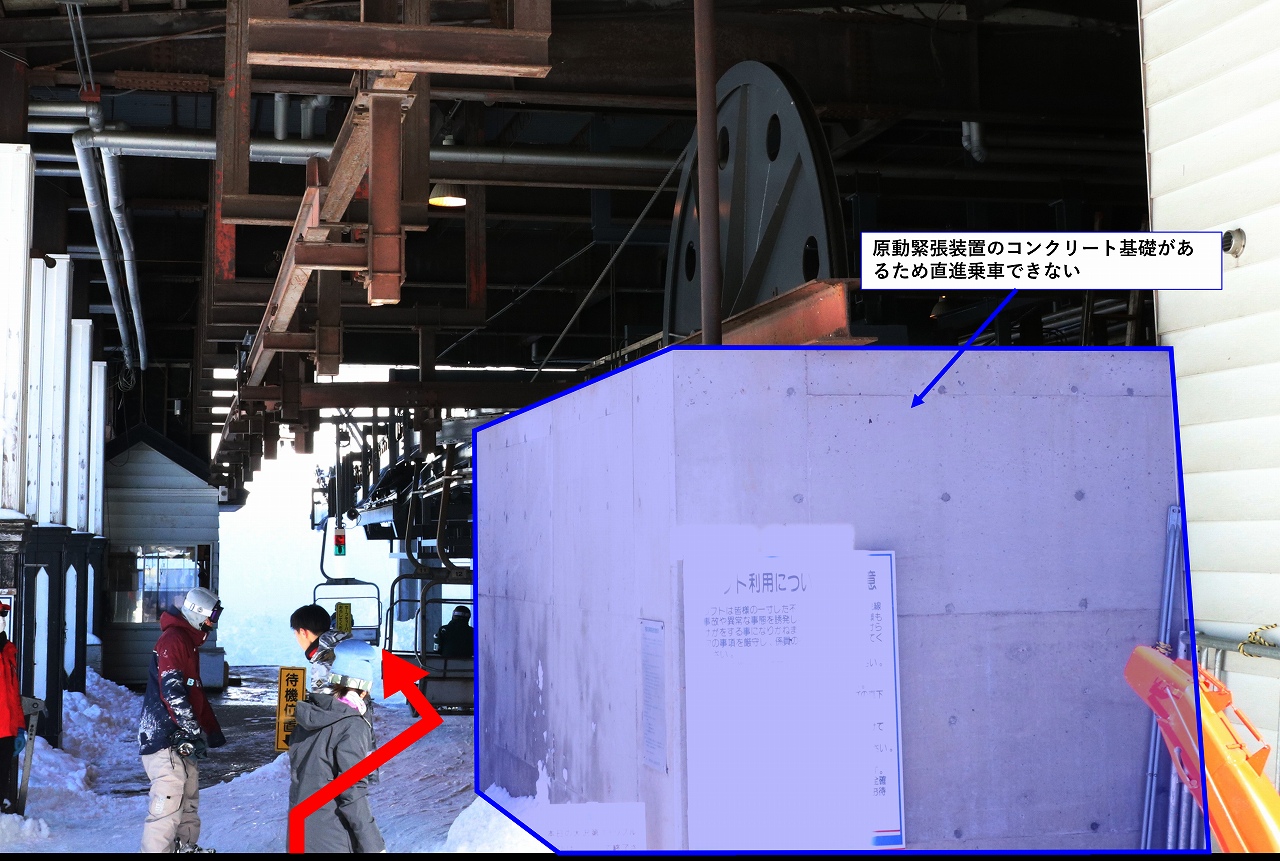

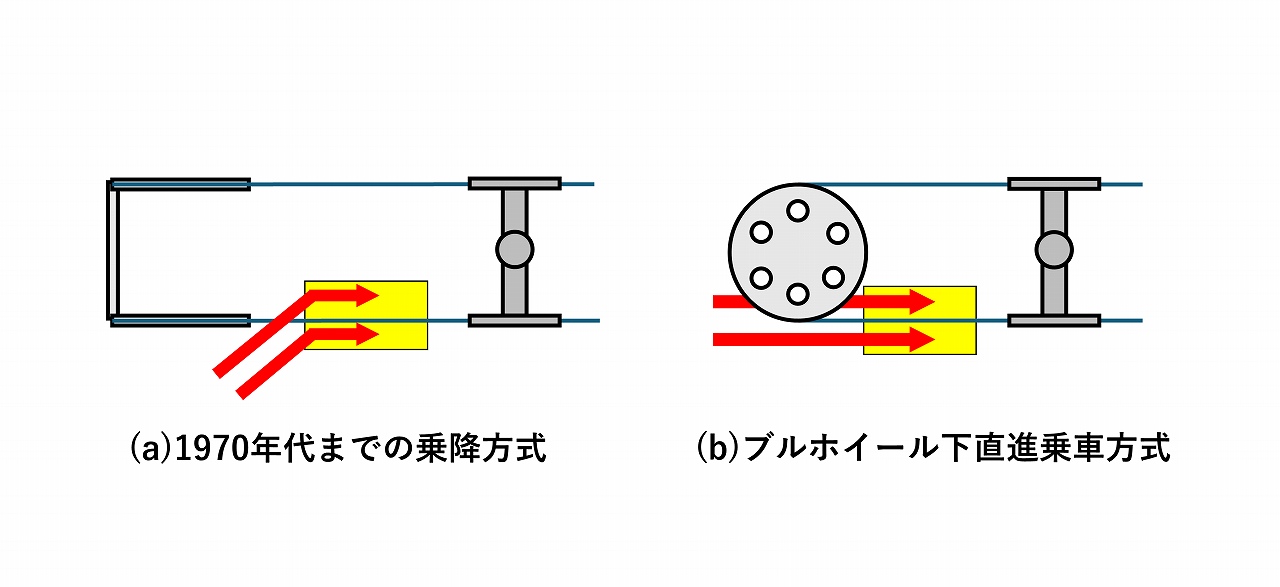

前回の記事で紹介した初期の原動緊張装置(縦プーリー型)は一見合理的に見えますが,場内押送の外に原動緊張装置を設ける必要があり,建屋が大きくなってしまう課題があります。また,当時は図5(b)のようなブルホイール下乗降方式と呼ばれるスノーヤーが直進して乗降車できるような方式が一般的になりつつありましたが,初期の原動緊張装置は図6のように原動緊張装置の基礎が乗車する直線導線上に位置するため,図5(a)のように横から乗車しなければならないという課題があったと考えられます。

▲図6 縦プーリーの原動緊張装置

▲図6 縦プーリーの原動緊張装置(上越国際大沢トリプル)

コンパクトな原動油圧式緊張装置の登場

初期の原動緊張装置の課題を解消させ停留所をコンパクト化させたのが,図7に示す油圧式の緊張装置を用いた原動緊張装置です。この原動緊張装置は,油圧シリンダーと繋がっているローラー付の台車上に原動機・減速機・折り返し滑車が搭載され,ワイヤの伸縮によって台車が水平方向に動くような仕組みになっています。油圧緊張の進歩により停留所をコンパクト化でき,図8のようにブルホイール下乗車方式を採用することができています。また,図9のように建屋ではなく機械部分をカバーで覆うだけのシンプルな停留所も油圧緊張装置とともに登場しました。

▲図7 コンパクトな油圧式緊張装置

▲図7 コンパクトな油圧式緊張装置(舞子トリプル)

▲図8 コンパクトな油圧式緊張装置

▲図8 コンパクトな油圧式緊張装置(石打丸山観光第1)

▲図9 機械カバー式の停留所

▲図9 機械カバー式の停留所(石打丸山観光第1)

4. 更なるコンパクト・大出力化

1986年

原動と緊張装置の山頂/山麓分離

1983年の高速リフト登場から2年が経ち,停留所の更なるコンパクト化や長大路線の建設などがスタートします。1985年までの日本ケーブルの高速リフトは,山麓に原動緊張装置・山頂にワイヤを折り返すだけの終端という構成でしたが,更なるコンパクト化と大出力化をするために原動装置と緊張を山麓・山頂にそれぞれ分けて配置するような方式が見られるようになりました。1985年に建設されたリフトのうち分離方式が採用されたリフトは4基で,建設時国内リフト最長記録機である安比ザイラークワッド,ホテル前に建設するためコンパクトな形状を必要とした苗場第1,2高速リフト,神立高原で採用を確認しています。このような,緊張装置と原動機を山麓と山頂にわけて配置する方式は,近年では多くの高速リフトに採用されており主流の方式になっています。

▲図10 緊張装置が配置された山麓停留所

▲図10 緊張装置が配置された山麓停留所(安比ザイラー)

▲図11 原動装置が配置された山頂停留所

▲図11 原動装置が配置された山頂停留所(安比ザイラー)

▲図12 図9の機械カバーを更にコンパクト化した停留所

▲図12 図9の機械カバーを更にコンパクト化した停留所(苗場第2)

6. 傾斜緊張装置の採用

1987年

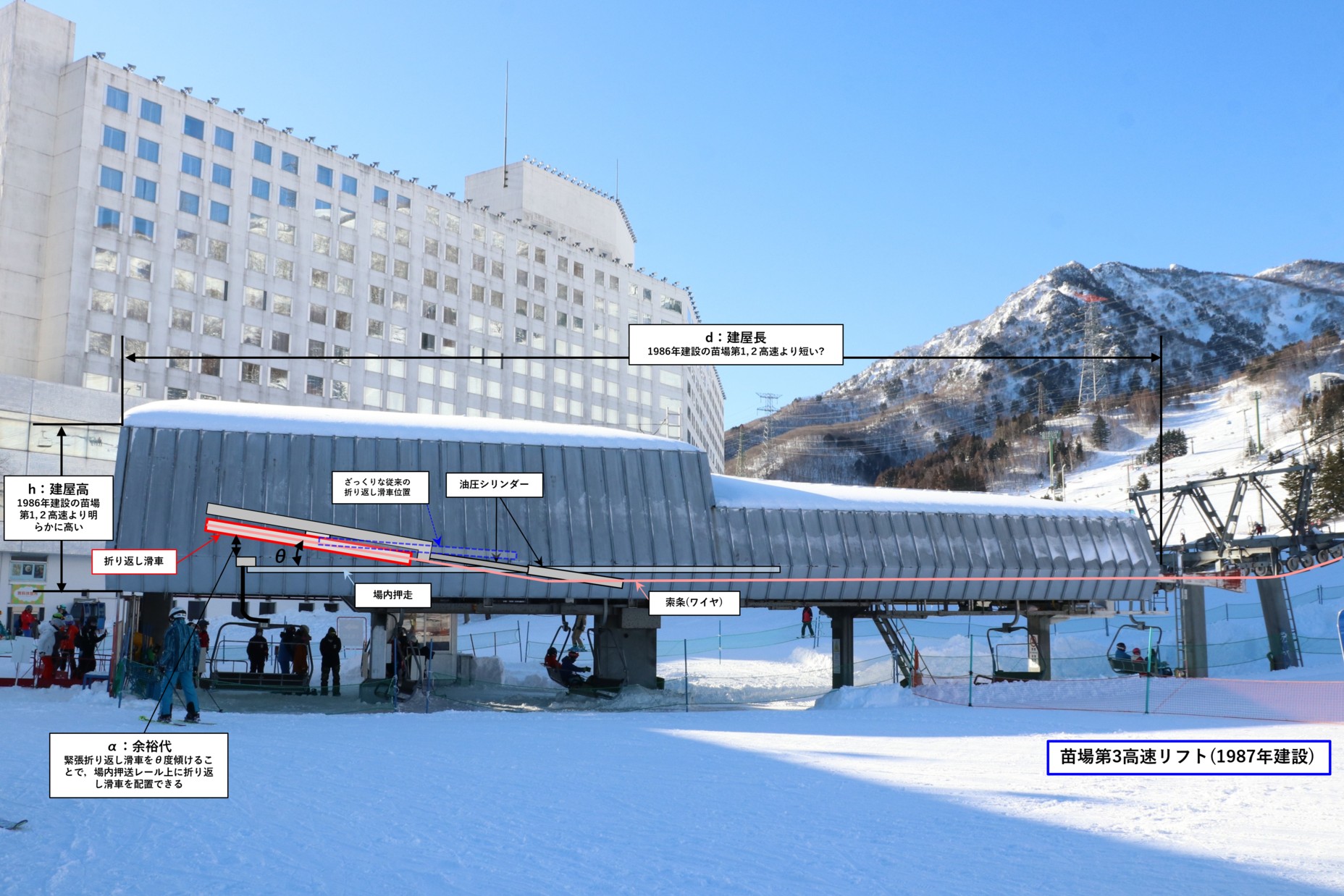

1987年になるとモデルE型の搬器が普及し各スキー場で見ることができるようになりました。停留所に関しては少し改良が加えられ,図15のような緊張折り返し滑車をθ度傾けた傾斜緊張装置が見られるようになりました。

この傾斜緊張装置は,折り返し滑車を場内押送レールの上部に設けることができるため,場内押送長を短くすることができ図15建屋長さdを短くすることができ,スキー場等山岳部でスペースが限られる場所での敷地面積を少なくすることができます。1986年~1987年で多くの高速リフトが建設された苗場では,1986年建設の第1,2高速リフトでは傾斜緊張装置ではないため,機械カバー部の高さhが低いですが,第3~6高速リフトでは第1,2高速よりも高さが高くなっていました。

図15 傾斜緊張装置の停留所

図15 傾斜緊張装置の停留所(苗場第3)

図16 傾斜緊張装置の停留所

図16 傾斜緊張装置の停留所(苗場第5)

図16 傾斜緊張装置の停留所

図16 傾斜緊張装置の停留所(苗場第5)

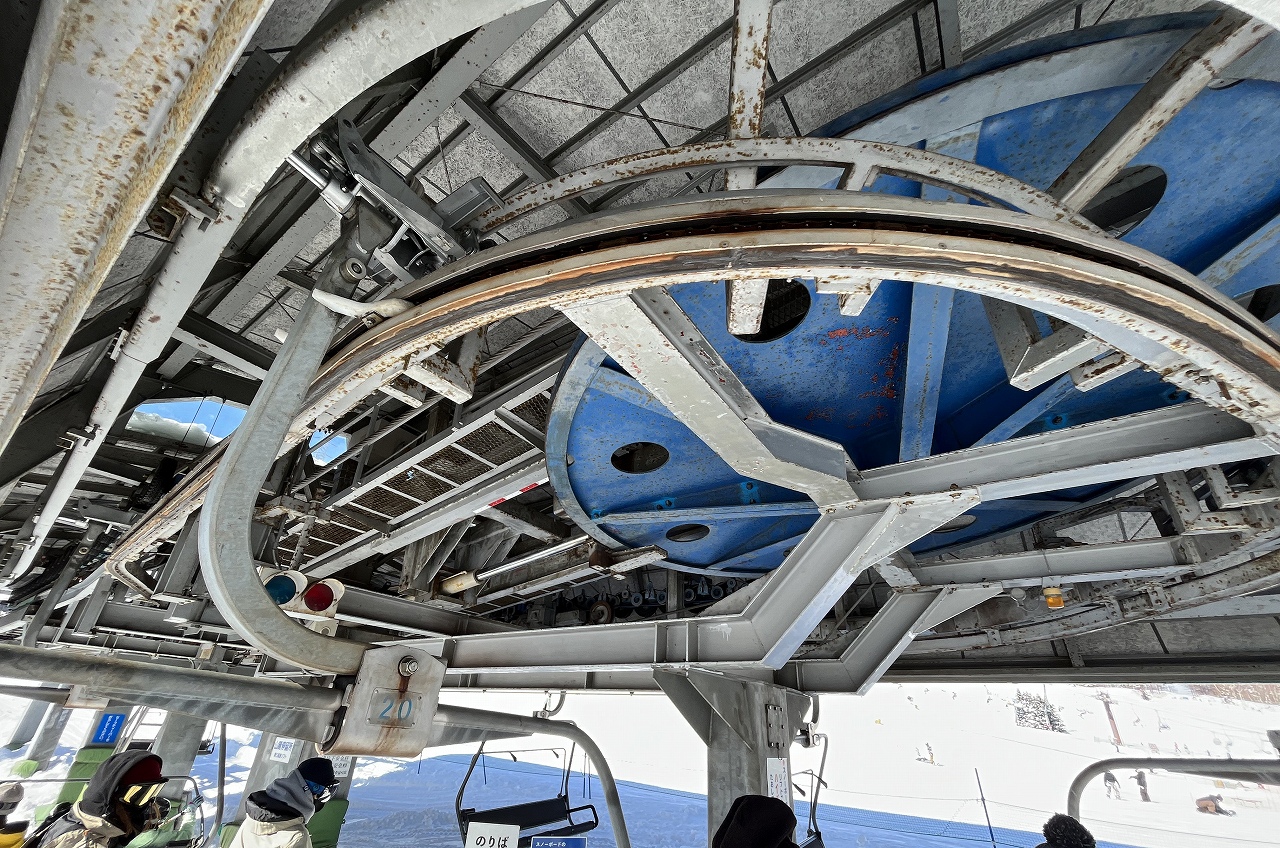

8.旧型搬器(ベイル)写真集

番外編

図14の旧型搬器(ベイル型)は,座面が固く乗り心地は悪いですが現役で稼働しているリフトが少なく貴重な存在です。そんな旧型搬器が現役で稼働している(していた)リフトを写真で紹介します。

■岩原/中央クワッド

搬器現役

■上越国際/当間第4クワッド

搬器現役

■神立/Bリフト

搬器現役

■神立/Cリフト

搬器現役

■赤倉温泉/くまどー第1クワッド

搬器現役

■草津温泉/しゃくなげ高速リフト

搬器現役

■竜王/Valley第1クワッド

搬器現役

■舞子/舞子トリプル

搬器現役

■ふじてん/第1クワッド

2025年架け替え

■ニヤマ高原/仁山高原クワッド

休止中

■安比高原/ザイラークワッド

フード付き搬器へ交換

■石打丸山/観光第1エクスプレス

モデルE搬器へ交換

■ハンターマウンテン塩原/明神第1クワッド

モデルE搬器へ交換

5. 参考文献

(1)平成9年度鉄道要覧,運輸省鉄道局,電気車研究会・鉄道図書刊行会,平成9年9月10日

(2)日本ケーブル50年史,日本ケーブル社史編集事務局,日本ケーブル,2003年9月

(3)索道観察日記,こぶ氏著,索道の種類~単線自動循環式特殊索道(1),2006年8月4日,http://cable.cocolog-nifty.com/sakudo/2006/08/1_ac92.html

(4)自動循環式索道の傾斜緊張装置,日本ケーブル,特開平1-95468,1989-6-23

今となっては懐かしの苗場第2高速と旧型搬器の石打観光第1…

コメントありがとうございます。

苗場2の撤去は衝撃でしたね。苗場最長クワッドだっただけに残念です。

苗場の第3高速、2025〜2026シーズンから公式にナイター営業復活しました!!https://www.princehotels.co.jp/ski/naeba/winter/coursemap/

^ー^様

返信遅くなりました。コメントありがとうございます。

私もマップを見て歓喜していました。火打ロマンスも復活したようで一安心です。

衝撃的でした。

高速リフトのことをまとめてくださり、ありがとうございます!

質問ですが、なぜベイル型と初期のモデルEは2/2で座席が別れているのでしょう?

また、なぜ日本ケーブル(doppelmayr)のフードはあんなに汚れてしまうのでしょうか?

同じ時代の安索や東索の方は全然汚れませんよね...

硫黄様

返信遅くなりました。コメントありがとうございます。

元々はペアリフトと部材を共通としたかったと考えています。フードに関しては,安索は旭硝子製で国内製であったことも影響してそうですが,詳細は分かりません。